小学生のプログラミング学習におすすめの教材7選!【無料あり】

公開日:2025.4.17

小学校からプログラミングが必修科目になりましたが、「プログラミングなんて難しいこと、どうやって勉強すればいいの?」と悩んでいる保護者の方も多いのではないでしょうか。いつから始めたらいいの?何から勉強したらいいの?自宅で勉強しても親が理解してないと教えられない。そんなたくさんの疑問があると思います。今回は、そんな保護者の方と子どもに、プログラミング学習に役だつ教材を紹介していきます。ぜひ参考にして、子どものプログラミング学習をサポートしてあげてください。

この記事の目次

小学生向けのプログラミング教育とは?

小学生でプログラミングなんて理解できるの?子どもは授業についていけるの?と心配をしている保護者の方も多いと思います。実は、小学校で習うプログラミング学習は、本格的なプログラミング言語を学ぶわけではありません。算数で例えると、「この問題を解くためには、どんな順番で計算すればいい?」と物事を順序だてて考える力をつけることが目的です。では、具体的にどんなことをしているのか気になりますよね?実際に授業でどのようにプログラミングを取り入れているのか、詳しく見ていきましょう。

小学校のプログラミング教育はいつから始まる?

小学校でプログラミングの授業って、何年生から始まるの?一体どんな内容を勉強するの?って疑問に思う方も多いですよね。実は、プログラミングの授業は、学校によってスタートする学年が違ったり、授業の進め方も違ったりします。多くの小学校では、5・6年生からスタートして、「プログラミング」としての授業ではなく、算数や理科などの授業を通して、プログラミングの考え方を学ぶことが多くなっています。そして、いきなりパソコンを使ってプログラミングをするわけではなく、「アンプラグドプログラミング」といって、身近なものでプログラミングの基本概念を学ぶことから始まり、徐々に教科書に載っていることを参考にしながら、パソコンを使ってプログラミングを体験する授業が増えていきます。

こちらも合わせてご覧ください。

『小中高で必修化!プログラミング教育の内容や問題点について』

https://www.hallo.jp/fs/column/20220910/

『プログラミング教育のメリットとは?懸念点も踏まえどう学ばせる?

https://www.hallo.jp/fs/column/20230407/

小学校のプログラミング教育実践例

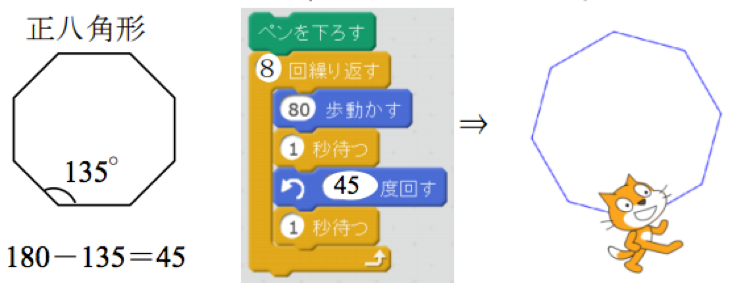

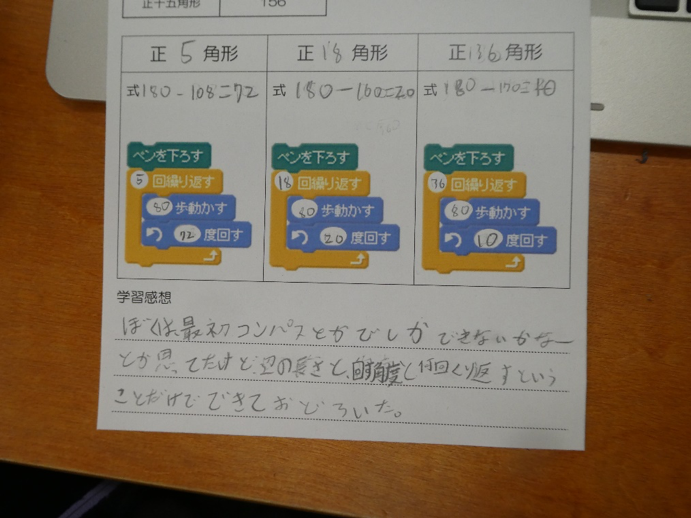

小学校の算数の授業でプログラミングを取り入れている学校があります。その学校では正多角形をテーマにプログラミングの授業を行っています。具体的に、どのような授業なのかを見ていきましょう。

①正多角形の復習

正多角形とはどういうものかをまず復習していきます。「辺の長さが全部同じで、角の大きさも全部同じ」の図形が正多角形ということをおさらいして理解します。

②パソコンを使って正多角形を描いていく

正多角形の法則を理解したら、次はじっさいにパソコンを使って正多角形を描いていきます。多くの小学校では、Scratch(スクラッチ)というプログラミングソフトを使っています。Scratchは、ブロックを組み合わせてプログラミングをして行きますが、どのブロックを使って線が引けるのか、角度を変えるのはどのブロックを使うかを考えて、線を引いたり角度を変えたりする指令を出していきます。その動きを繰り返して正多角形を作っていきます。

③振り返りで学んでことを理解する

授業の最後に振返りの時間を設けて、どのようなことを学んだのか、みんなで話し合っていきます。どうしてこのブロックで線が引けたのか、角度をどうやって変えれば正多角形が掛けるのかを自分たちで考えて整理をしていくことで、プログラミングの理解を深めていきます。

出典:「正多角形をプログラムを使ってかこう(杉並区立西田小学校)」(小学校を中心としたプログラミング教育ポータル)

https://www.mext.go.jp/miraino_manabi/content/111.html

小学生がプログラミング学習を始めるべき理由

小学校からプログラミングを学ぶと、将来どんな仕事をしたいか、どんな大学に行きたいかといった選択肢がひろがります。特に、日本ではIT人材が不足しているので、プログラミングを学んでおくと将来たくさんの仕事の中から好きな仕事を選べるようになります。また、2025年から大学入学共通テストでもプログラミングの科目が「情報Ⅰ」として必須になります。小学校からプログラミングに触れていることで、大学受験の時に役だちます。プログラミングは難しいことだと思ってしまいますが、勉強を続けていくことで、実は何かを作るとても楽しいものだと理解できるようになってきます。

こちらも合わせてご覧ください。

『プログラミングでできることや学ぶメリットは?人気の理由を紹介』

https://www.hallo.jp/fs/column/20220826/

『子どものプログラミング教育は何歳から?始め方や注意点も解説』

https://www.hallo.jp/fs/column/20221013/

小学生におすすめのプログラミング学習教材【低学年】

小学生がプログラミングを学ぶ時は、分かりやすく簡単な教材がおすすめです。具体的にどんな教材がいいのか、低学年向けのおすすめを紹介します。ぜひプログラミング教育に役立ててください。

1.Scratch(スクラッチ)

Scratchは、難しい言葉をつかわなくても、パズルのようにブロックを組み合わせて誰でも簡単にゲームやアニメを作れるソフトです。直感的に操作ができるので、プログラミング初心者の人でもすぐに始められます。また、ゲームやアニメだけじゃなく、音楽を作ったり、絵を描いたりすることもできます。作った作品は、たくさんの人があつまるコミュニティで、いろんな人に見てもらって、コメントをもらったり、ほかの人の作品を見てアイデアをもらったりすることもできます。Scratchは、「ジュニア・プログラム検定」の課題にも使われています。Scratchで楽しくプログラミングを学びながら、検定で合格を目指すこともできます。

公式サイト:Scratch https://scratch.mit.edu/

2.レゴブースト

レゴ社から販売されているプログラミングキット。レゴのブロックを組み立てて遊ぶことに、プログラミングを取り入れたもので、キットを購入して、無料アプリでロボットを動かすことができます。ブロックが好きな子どもにとって夢中になれるもので遊びながらプログラミングを学んでいけます。実際に自分が組み立てた車やロボットが自分の指示通りに動くのを見ることは、ワクワクするもので、失敗を繰り返して正しく動かせるようになるまでの過程も楽しいものとなります。

公式サイト:レゴ・ブーストクリエイティブ・ボックス https://www.lego.com/ja-jp/product/boost-creative-toolbox-17101

3.Viscuit(ビスケット)

スマートフォンやタブレットを使って、自分で描いた絵を動かしてゲームやアニメが簡単に作れます。文字や数字を使わずに、絵を組み合わせてプログラミングができるので、文字を読めない小さな子どもでも、楽しくプログラミングが体験できます。Viscuitには、「メガネ」という仕組みがあり、それを使って直感的にプログラミングの仕組みを理解できるようになっています。粘土で遊んでいるように自由にアイデアを形にすることができるので、絵を描くのが好きな子どもにおすすめの教材です。

公式サイト:Viscuit https://www.viscuit.com/

小学生におすすめのプログラミング学習教材【高学年】

高学年になると、より発展的な学びができるものがおすすめです。プログラミングの理解を深め、楽しみながら身につけられるおすすめ教材を紹介します。

1.micro:bit(マイクロビット)

micro:bitは、イギリスで生まれた、子どもたちが楽しくプログラミングを学べるように作られた小さなコンピュータです。micro:bitには、LEDやボタン、センサーなどがついていて、それを使って、LEDで文字を表示したり、絵を描いたり、ボタンを押して音が鳴る、ゲームを作る、ロボットを作るといったように、たくさんのことができます。プログラミングをするには、ブロックを組み合わせてパズルのようにしていくだけ。ブロックでプログラミングに慣れてくれば、JavaScriptやPythonなどの本格的なプログラミング言語も学べるようになります。

公式サイト:micro:bit https://microbit.org/ja/

2.レゴ®エデュケーション SPIKEプライム

レゴブロックとScratchを組み合わせた教材で、遊ぶようにプログラミングを学んでいけます。レゴブロックで、好きな形のロボットを作って、Scratchでプログラミングすると、ロボットが思い通りに動き出します。これは「STEAM教育」という、科学や技術、工学、芸術、数学を総合的に学ぶための勉強法の一つなのです。レゴを組み立てながらプログラミングの基礎が学べるので、遊び感覚で楽しくプログラミングを続けられます。また、学校の授業で取り入れられているところもあり、ブロックで何かを作るのが好きな子どもなら、きっと夢中になって勉強に取り組むことができるでしょう。

公式サイト:レゴ®エデュケーション SPIKEプライム https://education.lego.com/ja-jp/meetspikeprime/

3.Springin’(スプリンギン)

Springin’は、難しいコードを描かなくても、ブロックを組み立てるようにしてゲームが作れる無料のアプリで、簡単なゲームから難しい本格的なゲームまで作れます。自分が作ったゲームをほかのユーザに見てもらうことができて、自分もほかのuserのゲームで遊ぶことができます。ゲーム作りに困ったら、コミュニティで質問できるから、気軽に相談できる環境があるのもおすすめのポイントです。そして、楽しく学べるポイントが、アプリ内で使えるコインがあること。ゲームを作ったり、ほかのユーザーの作品をダウンロード

したりすると、コインがもらえて、そのコインで新しい素材を購入出来て、勉強のモチベーションも続きます。

公式サイト:Springin’ https://www.springin.org/

4.QUREO(キュレオ)

日本のサイバーエージェントグループが開発したオンラインプログラミング学習ツール。初心者でも分かりやすいガイドや動画がたくさん用意されているので、一つずつ順に学んでいけます。ゲームづくりを通して、プログラミングを学んでいき、ステップアップしていくことで、ゲーム作りで使える背景やキャラクターがもらえるので、飽きずに続けられます。1つのレッスンは15分程度と短いので、集中力も途切れず、480ものレッスンが準備されていて、プログラミングの基礎から本格的なコーディングまで学べます。

公式サイト:QUREO プログラミング教室 https://qureo.jp/

プログラミング教室での学習もおすすめ

プログラミングを学ぶ方法には、自宅学習とプログラミング教室の2つの選択肢があります。自宅で学ぶことは自由度が高いですが、行き詰まった時にサポートが得られないことが課題です。その点、プログラミング教室では専門の講師から直接指導を受けることができ、問題を迅速に解決しながら、より深い理解を得ることが可能です。

さまざまな種類のプログラミング教室が存在し、ほとんどの教室では無料体験を提供しています。自宅学習が合っているのか、教室に通った方が効果的なのか悩んでいる方は、ぜひ一度無料体験に参加してみましょう。

小学生向けプログラミング教室ならプログラミング教育 HALLO

プログラミング教育 HALLOは、子どもたちがゲーム感覚で楽しみながらプログラミングの基礎を学べるカリキュラムが特徴。プログラミングを通して、論理的思考や問題解決能力、創造性を育めるよう、基本的なプログラムから、応用的なプログラム、実践的なテキストコーディングまで、段階を踏んだカリキュラムが組まれています。教室では少人数制となっているので、子ども一人ひとりの習熟度に合わせて、じっくり丁寧に指導をしていきます。子どもも自分のペースで進められ、悩んだときはすぐに相談できる環境が整っているので、保護者からも高い評価を得ています。

まとめ

プログラミング教育での実際の授業はどんなふうに行われているのかを紹介しました。また、もっと理解を深めるためのプログラミング教材もさまざまにあります。子どもにとってどんな教材を選べばいいのか、参考にしていただきたいと思います。プログラミング教育は将来にもとても大切なカリキュラムなので、小学校から学ぶことで、大学受験や就職などにも役立てられる知識がつけられていきます。