プログラミング教育とは?必修化のねらい・目的や子どもに必要な理由やメリットを解説

公開日:2025.4.18

プログラミングが小中校で必修化されたといっても、それを授業に取り入れる理由は何なのか、どのようなメリットがあるのかまではよく分からないことも多いと思います。しかし、プログラミング教育は子どもたちの将来にとって必要不可欠なスキルを学ぶ大事なことです。実際にどのような指導がされているのか、どうしてプログラミング教育が重要とされているのかについて解説していきます。

この記事の目次

そもそもプログラミング教育とは?

プログラミング教育は、子どもたちの未来を明るくする上で非常に重要な取り組みです。プログラミングを学ぶことで、子どもたちは論理的思考力や問題解決能力を養い、これからの社会を生き抜くための力を身につけることができます。

IT技術が急速に発展している現在、IT人材が不足しています。その人材不足を解消するための教育という一面もありますが、プログラミングを学ぶことで物事を順序立てて考えて問題を解決する能力は、子どもたちが将来社会に出た時に必要なこととなります。そのような力を養っていくためにも、プログラミング教育は現代の子どもにとって重要な学びになると考えられています。

プログラミング教育が必修化された理由

プログラミング教育が必修化された背景には3つの理由が考えられます。

1つ目は、IT技術の発展です。現代社会はコンピューターやインターネットがなくては成り立たないほどIT技術が発展しました。プログラミングが新しいものを作り出すための基本的なスキルであり、未来には必要不可欠な力となっています。

2つ目は論理的思考力の育成です。プログラミング教育は、問題を解決するために論理的に考え、手順を組み立てていくプロセスを学びます。この過程を通じて、子どもたちは問題解決能力や創造性を養うことができます。

3つ目が国際的な競争力の強化です。世界でもプログラミング教育が注目され、多くの国で義務化されています。日本でも他国同様に国際的に通用する人材育成を目指しています。プログラミング教育というのは、子どもたちとその子どもたちが生きていく社会の未来を明るくする上で非常に重要な取り組みと考えられています。

プログラミング教育の必修化までの流れ

2020年から小学校で必修化が始まったプログラミング教育ですが、その前から準備段階が設けられていました。2017年にプログラミング教育必修化の周知がおこなわれ、小学校では2年間、中学校では3年間先行実施期間としてプログラミング教育が行わる学校もありました。そして準備段階を経て、小学校では2020年、中学では2021年、高校では2022年に必修化(全面実施)となりました。また、小学校から高校までのプログラミング教育必修化を受けて、大学入学共通テストにも「情報Ⅰ」の科目が必須科目となりました。

■ 小学校(2020年)

プログラミング教育が必修化。

全学年対象であるものの、義務ではないため小学校3年生以上からスタートする学校が多くあります。

■ 中学校(2021年)

プログラミングに関する授業内容が充実。

技術・家庭科の科目でプログラミング教育が導入されました。

■ 高校(2022年)

共通必修科目「情報Ⅰ」が新設。

プログラミング等を発展的に学ぶ「情報Ⅱ」は選択科目となっています。

■ 大学入試(2025年)

大学入学共通テストに「情報Ⅰ」を導入。

受験の必須科目となり、情報に関わる資質・能力を評価・判定していきます。

プログラミング教育の学習内容と進め方

学校でのプログラミング教育はどのようなことをするのか、疑問に思われる保護者も多いでしょう。小学生では、最初からプログラミング言語を使って物を作るということはしません。教科としても「プログラミング」という教科があるわけではなく、国語や算数、理科、総合的な学習の時間などの科目の中にプログラミングの考え方が取り入れられています。

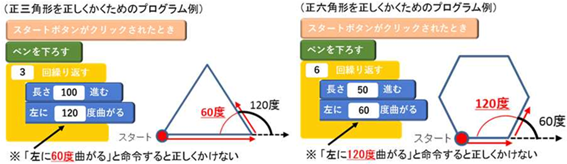

例えば、算数の図形を書く授業の中で、正三角形はどのような条件で描けるのかを学習していきます。三角形の3つの内角と3つの辺が同じであることを確認し、まずは定規と分度器を使って正三角形を描いていきます。また、正多角形になると角や辺の数が多くなることで、パソコンを使って正三角形を描くことにチャレンジしていきます。多くの小学校ではScratchというツールが採用されており、これはプログラミング言語を描かなくても、ブロックを組み合わせていくビジュアルプログラミングというものです。キャラクターをどのように動かせば正三角形が書けるのかをブロックを組み合わせ、そこに長さや角度を入力していきます。入力したブロックや長さ角度に従ってキャラクターが動いて図形を書いて実際に動かすことで、うまく描けるかを確認していきます。

出典:「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル

https://www.mext.go.jp/miraino_manabi/

ここで注意しなければいけないのが、角度の指示を出すときに、内角の数字をそのまま入力すると正しく描けないということです。内角ではなく、外角の数字を入力しなければ上手に図形は描けません。

出典:文部科学省「小学校プログラミング教育の手引(第三版)」

https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf

このように、図形の作図を通してプログラミングに触れていくようになります。

プログラミング教育の目的・ねらいとは?

プログラミング教育が必修化されたねらいとは、子どもがプログミング言語や技術を習得する為ではなく、プログラミングの考え方であるプログラミング的思考を育むためです。そしてその思考を活かして他の教科の学びをより確実なものにしていくこと、そして社会をより良くしていこうという態度も育もうという考えからです。

プログラミング的思考を育成するため

プログラミング的思考とは、物事を論理的に考え、問題を解決するための

思考法のことです。プログラミングは一つのコードが間違っていれば、コンピューターは正しく動きません。どこでエラーが出ているのか、どのようなエラーがあるのかを一つひとつ順序良く見ていき修正してコンピューターが正しく動くようにしていきます。このように暮らしの中でも問題に対して全体を見るのではなく、小さなステップに分けて道筋をたてて、順序良く一つずつ考えていくことで、全体的な問題も解決していけるというのがプログラミング的思考です。

これにより論理的思考力や問題解決能力、創造性の向上が期待できます。プログラミング的思考は、これからの社会を生きていくうえで必要不可欠な能力のため、プログラミングに限らず、日常生活や仕事など、さまざまな場面で役立ちます。

プログラミングを活用してよりよい社会を築こうとする姿勢を育む

プログラミングをはじめとする情報技術は、社会を豊かにすることにも繋がります。プログラミングの活用範囲は単にコードを書いてシステムを作ったりWebサイトを作る事だけはありません。たとえばAIによる医療や介護現場でのサポートやスマートシティの実現、さらには環境問題の解決などその応用範囲は広く期待されています。

小学校では身近なところでコンピューターが活用されていることを知り、問題解決には手順を追って一つひとつ解決していくことに気づくことを目標としています。

プログラミングの技術を活用するだけでなく、その仕組みを理解して問題解決能力や創造性を養うことで、社会問題の解決に貢献してよりよい社会を築いていくという意識を育むことができます。

プログラミングはより良い未来を創るためのツールです。今の小学生や中学生が社会に出た時に生活しやすい社会になっていること、それにはプログラミング教育が必要であると考えられているのです。

各教科の学びをより確実なものとする

学びをより確実にするというのは、例えば上記「プログラミング教育の学習内容と進め方」で記載したように、算数の授業で図形の性質を知ることでより深く理解できるようになるということです。これは問題解決能力にも繋がり、どこにどのような問題があるのか、その問題となっている性質を理解することで、解決に導きやすくなります。

つまり、プログラミングの知識や技術の習得が目的ではなく、それを学ぶ過程そのものが大事だという考え方です。それは上記の算数の図形だけでなく、国語なら文章の構造を理解して論理的な文章を作ること、理科であれば実験したデータを分析してグラフを作成する、社会なら社会現象を分析して考察するといったようにほかの学習にも役立てられます。このように、プログラミング教育はITスキルの習得だけでなく幅広い学力を養うための基盤づくりとなります。

子どものプログラミング教育が重要視されている理由

プログラミング教育は、単にIT業界で働くためのスキルを身につけるためだけでなく、子どもたちの将来の選択肢を広げ、より豊かな人生を送るために不可欠な学びであると考えられています。

思考力や問題解決能力を鍛えられる

プログラミングを行う際、最初からエラーが発生しないことはほとんどありません。プロのプログラマーでもエラーは必ず出ます。正しくプログラミングを組み立ててコンピューターを動かすようにするには、エラーを見つけ修正していくトライ&エラーを繰り返し行っていきます。それと同じように、プログラミング教育では、問題を小さな部品に分解し、一つ一つ解決していく論理的な思考力を養っていくことを目的としています。

また、プログラミングは自分が想像したものを形にしていくスキルでもあります。この過程で思考力が鍛えられ、幼いころからプログラミング的な思考に触れることは、将来社会で役立つ力を身につけるための大きな一歩となります。

大学入学共通テストの対策になる

小学校から高校までプログラミング教育が必修化されたことを受けて、大学入学共通テストでも「情報Ⅰ」が必須科目になりました。2025年から追加された項目で、実際の内容は日常生活での情報の利用・活用についての問題を中心に出題されました。例えば、物を購入した時に受け取るレシートに記載された項目を見て、時間ごとの売上総額の比較を行う、曜日別の各商品の購買状況を把握するには、レシートのどの項目の情報を分析すればよいかという問題が出題されました。その他にもプログラミング問題では、工芸品を分担して製作するための割り当て図から、誰が何日間制作するか読み取る問題などがありました。「情報Ⅰ」が加わった初めての大学入学共通テストを受けた受験生の感想としては「簡単すぎる」と言った声もあったようですが、今後どのような問題が出るのかは分からないものなので、幅広い対策を行う必要がありますから追加された「情報Ⅰ」の内容について、日常生活での情報利用・活用に関する問題が中心に出題されました。具体的には、物を購入した際に受け取るレシートに記載された項目を基に、時間ごとの売上総額の比較や、曜日別に各商品の購買状況を把握する方法を問う問題が出題されました。これらの問題では、レシートに記載された情報をどのように分析すればよいかを考える力が求められました。

また、プログラミングに関する問題では、工芸品の制作を分担するための割り当て図から、誰が何日間制作するかを読み取る問題もありました。このような問題は、実際の作業や役割分担を理解し、情報を処理する能力を測るものです。

「情報Ⅰ」が加わった初めての大学入学共通テストを受けた受験生の中には、「簡単すぎる」と感じた声もあったようですが、今後出題される問題の傾向については予測が難しいため、幅広い対策を行っておくことが重要です。

将来の選択肢が広がる

現在、日本が直面している問題のひとつがIT人材不足です。経済産業省が発表した「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果(平成28年)」によると。2030年には最大約79万人のIT人材が不足すると試算されています。プログラミング教育は将来のIT人材不足解消という考えもあります。それだけではなく、プログラミング教育によってプログラミングスキル的思考を身につけることで、IT業界だけでなくどのような職業に就いたとしても役立つスキルとなり、将来の職業選択肢の幅が人がると考えられます。

関連リンク:https://www.hallo.jp/fs/column/20230407/

プログラミング教育に関する実態と注意点

プログラミング教育が必修化されたとはいえ、実際にどのような授業が行われているのか、家庭ではどのような点に注意すればいいのか、まだ理解できていない人も多いのではないでしょうか。プログラミング教育の実態と注意点について解説します。

実際のプログラミング教育の様子

令和6年3月1日に発表された「令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」によると、全国の公立学校で児童生徒1人あたりの学習者用コンピューター台数は1.1台となっており、一人1台整備されています。このことから、すべての小中高生がプログラミング教育を受けられていることが考えられます。

また、教科書にもプログラミングに関わる記載が増えており、算数や国語、理科だけではなく、音楽や体育などの教科書にもプログラミングに関わることが記載され、ほとんどの教科でプログラミングに対する教育が取り入れられるようになりました。

地域や学校ごとに格差がある

プログラミング教育が必修化されたものの、その指導方法は学校によって異なります。教育内容は国が一律に決定するのではなく、各学校の裁量に委ねられており、教員のICT活用能力や地域ごとのICT環境の整備状況によって、指導に差が生じています。

例えば、教員向けに実施されている「ICT活用指導力に関する研修」の受講率を見てみると、令和5年度において大分県が99.6%と高い受講率を示す一方で、奈良県は56.8%と、40%以上の差が開いています。地域によっては、教員の指導力に差があるため、それが結果的に子どもたちへのプログラミング教育の質に影響を与えていると考えられます。

このような課題を解決し、すべての児童生徒が質の高いプログラミング教育を受けられるようにするためには、社会全体で協力し、改善に向けた取り組みが必要です。

子どものプログラミング教室ならプログラミング教育 HALLO

プログラミング教育 HALLOでは、一人ひとりに最適なカリキュラムを組む、個別最適レッスンを行っています。グループレッスンとは違い、講師が一人ひとりに親身に寄り添うことで、子どもの成長を見ながらプログラミングの知識と技術を身につけるサポートをします。レッスンは、オリジナル教材の「Playgram」を使用しています。これは、ゲームを攻略していく過程でプログラミングの知識が自然と身についていく工夫がされており、子どもも飽きることなく夢中になって、ゲームの攻略法を論理的に考えて進めていきます。中にはパソコンに触るのが初めてという子どもも少なくありません。そのような子どもには最初はアルファベットになれることから始め、タイピングの基礎からタッチタイピングができるようになるまでのカリキュラムも組まれています。

プログラミングに興味を持ち始めたり、学校の授業の補足にしたり、子どもの通う理由はさまざまです。しかし、楽しみながら長く続けることが、プログラミングを身につける為には最も大切です。プログラミング教育 HALLOでは、子どもが楽しみながら徐々にステップアップしていけるよう、講師の指導を行っています。

プログラミング教育 HALLOでプログラミングを学ぶメリット

プログラミング教育 HALLOでは、楽しみながらプログラミングを学べる環境を提供します。ゲーム感覚で学べるオリジナル教材「Playgram」や一人ひとりに合わせたオーダーメイドレッスンで、プログラミングの基礎から応用までを身につけられます。

レッスンを指導する講師は、現在のIT業界の状況を把握して最新の情報を元に子どもへの指導を行っています。また、子どもの質問に対しても、すぐに解決方法を教えるのではなく、ヒントを与えて自分で解決するように指導しています。そうすることで子どもの自己解決能力が育まれていきます。

まとめ

プログラミング教育は、これからの社会を生き抜いていくために必要なスキルを身につけていく教育です。こどものころからプログラミングに慣れ親しんでおくことで、自然とプログラミング的思考や問題解決能力が育まれ、それは子どもたちの将来の可能性を広げていきます。学校の授業で分からないことがあったり、もっと学びたいと思ったりしたときは、プログラミング教室に通うことをおすすめします。プログラミング教育 HALLOでは随時無料体験を行っていますので、ぜひお気軽に参加してみてください。