【中学生向け】おすすめプログラミング教室12選 必要性や選び方も解説

公開日:2025.4.17

2021年から中学校でもプログラミング教育が必修化されました。小学校ではプログラミング的思考を育てるための基本的なことを学びましたが、中学校ではより発展的な学びを通し、プログラミングで論理的思考能力や問題解決能力を育むことを目的としたカリキュラムになっています。今回は、プログラミングがなぜ必要なのか、メリットとデメリット、プログラミングスクールの選び方などについてご紹介します。

この記事の目次

プログラミング言語について中学生はどう思っている?

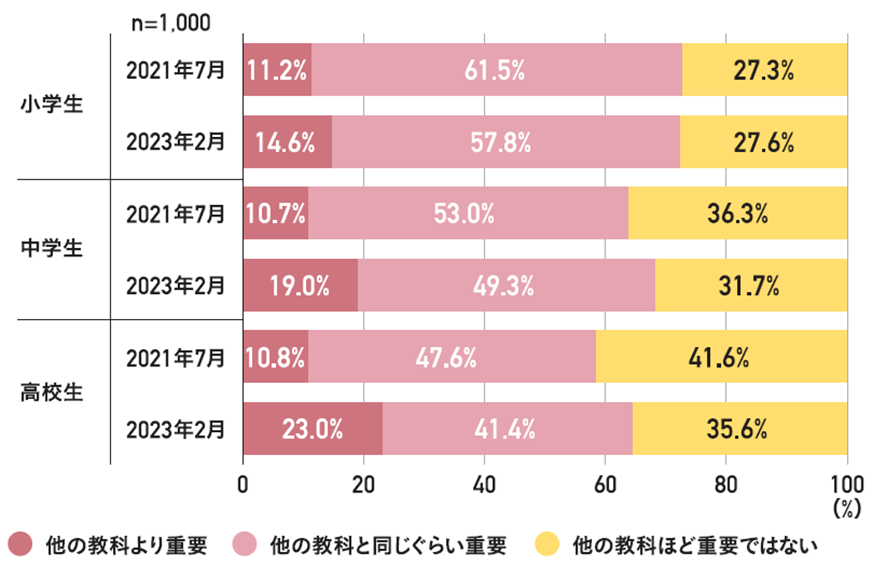

中学でプログラミング教育が必修となった2021年では、他の教科より重要と思っている中学生は10.7%、他の教科と同じくらい重要と考える中学生は半数以上の53.0%と、半数以上がプログラミング教育が重要と感じていました。そして2023年度に行った調査では、他の教科より重要と思っている中学生は約2倍も増えており、2年間のプログラミング教育を通して、その重要性を強く感じている中学生が増えてきていることが分かります。

●他の教科とプログラミング教育の比較

出典:みんなのコード『2022年度プログラミング教育・高校「情報Ⅰ」実態調査報告書』

https://code.or.jp/news/20230809/

プログラミング言語について保護者はどう思っている?

では、保護者はプログラミング教育についてどのように考えているでしょうか。上記と同じ調査によると、賛成している保護者は約7割であるものの、2021年の調査と比較すると少し減っています。子どもの意識とは違い、保護者の意識の変化は少し時間がかかるかもしれません。賛成意見としては、将来必要だと思うことを勉強してもらいたい、機械がないと生きていけない世の中で、小さいころから触れて教育してもらった方がよい、といった意見がありました。ただ、実際にどのような授業をしているか分からない保護者にとっては、本当に学校でやっているのか分からない、指導内容にばらつきが生じる可能性があるなどの不安を感じている意見も見られました。

出典:みんなのコード『2022年度プログラミング教育・高校「情報Ⅰ」実態調査報告書』

https://code.or.jp/news/20230809/

中学生にプログラミング言語の勉強が重要な理由

現在の科学技術の発展はとても早く、1年後どういう技術が開発され、どんな製品が生まれてくるのか予想もつきません。中学生が大人になる10年後はさらに技術は進歩して、今では考えられないようなIT社会になっているかもしれません。中学生は知識も技術も吸収力が高い時期なので、今からプログラミングを学んでおくことで、大人になった時に社会に順応しやすく、職業選択の幅も広げることができ、将来不足していくであろう、IT人材を担っていくことでしょう。

関連リンク:『プログラミングを中学生が学ぶ意味とは?おすすめの学習方法もご紹介!』 https://www.hallo.jp/fs/column/20221101/

プログラミング教育に関する実態

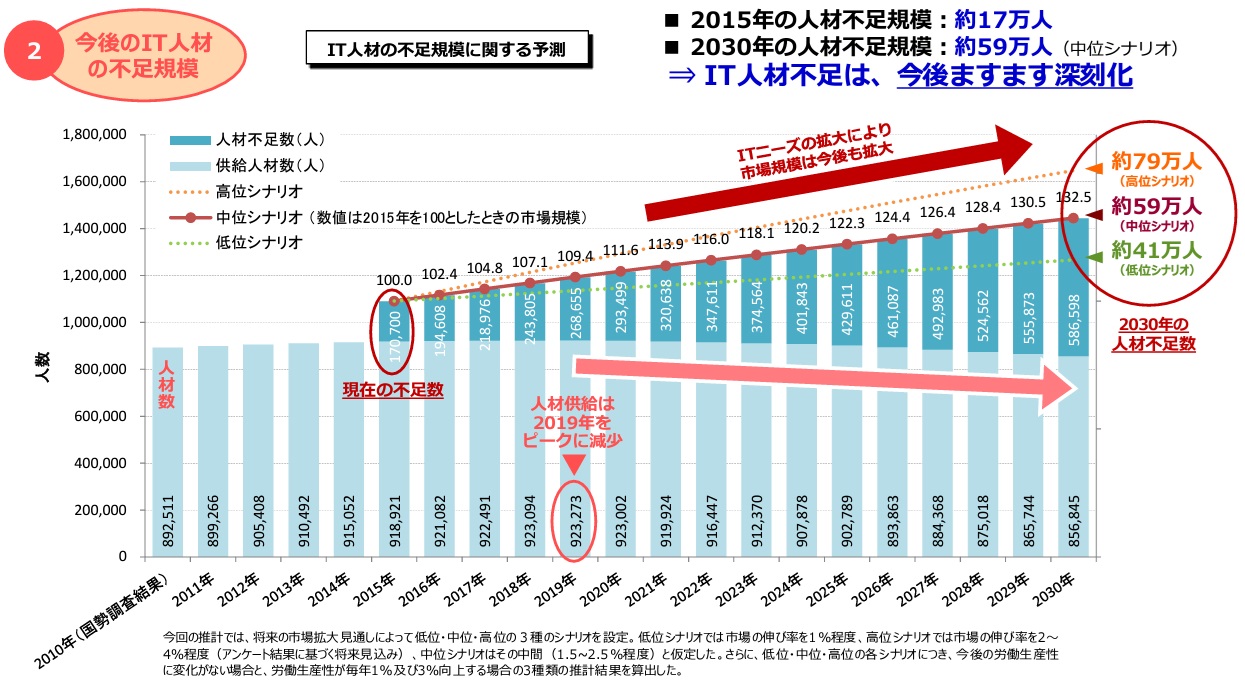

世界中でデジタル環境が加速している中、日本でも急速に進められていますが、現在すでに日本のIT人材は不足しており、2030年には79万人不足すると予想されています。

出典:経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s02_00.pdf

このIT人材不足の予想を受け、将来のIT人材を育てていくため、プログラミング教育が必修化されました。しかし、課題もあります。プログラミング教育が必修化されても、それを指導する教師は従来のままのため、専門知識がない教師が指導しなければいけません。文部科学省による教師のプログラミング研修も行われていますが、教師でも指導が難しい内容のため、全体的な底上げはまだまだ時間がかかると考えられ、教師の負担も大きくなってしまいます。

関連リンク:中学校におけるプログラミング教育の実態|課題や受験への影響は?

https://www.hallo.jp/fs/column/20221019/

中学生がプログラミング言語を学習するメリット

プログラミングを学ぶメリットはさまざまにあります。論理的に考えて問題解決につなげる力だけでなく、大学受験で必須科目になることや就職を考えた時にも、中学生からプログラミングを学び、慣れていることが大きなメリットとなります。

論理的思考力・問題解決力を身につけられる

プログラミングは、目的のための手段を順序だてて考える論理的思考が身につけられます。また、プログラムを思い通りに動作させるためには、初めから成功することはほとんどありません。

そのエラーを修正したり、回避したりするにはどうすればよいかという、問題解決力もつけられます。こうした論理的思考力や問題解決力はプログラミングだけでなく、例えば日常生活でトラブルが起こった時にも、何が問題だったのか、どうすれば解決できるのかを考えられる力がついていきます。

大学入試の対策ができる

2022年度から高校でもプログラミング学習が「情報Ⅰ」として必履修科目になりました。これを受けて、2024年度(2025年1月)の大学入学共通テストから「情報」の科目が追加されることが決定しています。国立大学では原則必須となり、これまで5教科7科目だった大学入学共通テストが、6教科8科目を実施することになっています。このため、大学進学を考えているのであれば、情報の勉強は必須で、中学から学ぶことで、高校での勉強、大学受験とスムーズな受験対策ができるようになります。

手に職をつけられる

将来の就職を考えると、スキルを持つことは大変有利です。手に職をつけるといっても、必要なスキルは職業によってさまざまです。中学生の皆さんの中には、まだ具体的にどの職業を目指したいかがわからないという方も多いでしょう。

しかし、プログラミングのスキルを身につけていれば、エンジニアやプログラマーなどのIT系職種の需要が高いため、就職に有利になり、職に困ることは無いといわれています。職業の視野や選択肢を広げるためにも、中学生からプログラミングを学んでおくことは、大きなメリットといえます。

年齢関係なく活躍するチャンスがある

プログラミングには年齢制限があるわけではありませんので、何歳からでも学んで活躍する場を掴むことができます。中学生や高校生でもプログラミングでアプリ開発することも不可能ではありません。また、IT系職種の人材不足問題においても、経験やスキルがあれば、就職に有利なことはもちろん、ミドル世代になっても転職に有利になります。このように、プログラミングを学ぶことは、年齢に関係なく活躍するチャンスがあるため、将来性があるスキルだといえます。

中学生がプログラミング言語を学習するデメリット

中学生になると、部活や勉強が忙しくなる年代でもあります。プログラミング学習のための時間を割くことで、普段の勉強がおろそかになってしまったり、学習塾とは別に費用が掛かったり、学習へのモチベーション維持など、プログラミングを学ぶには、さまざまなハードルがあります。中学生のプログラミング学習にはどんなメリットがあるのかを見てみましょう。

趣味や習い事との両立が大変

中学生になると、多くの子どもたちが学習塾に通ったり、趣味の習い事をしたりしています。プログラミングを学ぶために教室に通うことは、将来に役立つ大きなメリットがありますが、一方で時間のやりくりが難しくなり、子どもにとっては大きな負担となることもあります。また、友達との関係が深まる年頃でもあるため、交流の時間が減ってしまう懸念もあるでしょう。そのため、子どもの意志を尊重し、無理のない範囲で学べる方法を一緒に探ることが大切です。バランスを考えながら、充実した学びの時間を持てるようサポートしていきましょう。

専門の教室に通う費用が掛かる

プログラミングを学ぶための教室は、学習塾では行っていないため、専門の教室に通う必要があります。まず、必要なのが教室に通うための入学金です。キャンペーンで入会金無料になっていることもあります。

材費、機材レンタル料、システム料など、教室によってさまざまな費用が掛かってくるので、事前に調べておくといいでしょう。

サポート不足でモチベーションの維持が難しい

プログラミングは教室に通うだけでなく、独学やオンラインでも学ぶことができます。時間や費用の負担が少なくてよい面もありますが、その一方で、教室に通うのと違い、質問が分からないままになってしまったり、一人で取り組んでいると学習のモチベーションが続かなかったりしてしまうこともあります。また、対面授業でも講師との相性が合わなければ、モチベーションも下がってしまいます。実際に通う前に教室見学や体験レッスンを受け、教室の雰囲気やどんな講師がいるのかなどを確認しておきましょう。

中学生に合ったプログラミングスクールの選び方

学習内容・コースで選ぶ

学習内容は、教室やコースによって異なります。例えば、ゲームを使ったりロボットを使ったり、プログラミングの基本だけを学んだり、プログラミングだけでなく、クリエイティブ思考を育てるカリキュラムだったり、さまざまです。子どもが興味を持てないカリキュラムの場合、勉強にモチベーションが持てない、挫折してしまうといったことになりかねないので、子どもが楽しんで学べる内容なのかを確認しておかなければいけません。

料金で選ぶ

教室を選ぶ際、料金は重要なポイントですが、安心して学べる選択肢が豊富にあります。多くのプログラミング学習サイトでは、無料で利用できる教材がたくさんあるため、まずはそれを試してみるのも良いでしょう。これにより、子どもの学習意欲や取り組む姿勢を見極めることができます。

有料の教室を検討する際には、提供されるカリキュラムの質には差があるため、保護者としては、予算に応じた選択をすることが大切です。

まずは子どものレベルに合ったコースや教室を検討するのも、前向きな方法です。柔軟に対応することで、子どもに最適な学びの環境を提供できるでしょう。

受講形式で選ぶ

対面授業とオンライン授業は、どちらにもメリット・デメリットがあります。

対面授業は、質問があればすぐ解決でき、講師からの直接の声掛けや同じ教室で学ぶ同年代がいることで、モチベーションの維持ができることがメリットと言えます。デメリットとしては、D希望する教室が近くにないときは、通学が困難になることなどです。

オンラインでは、インターネットの環境があればすぐにでも始められ、教室に通う時間が短縮できる点と、比較的料金が安いことがメリットです。しかし、一人で学習に取り組むことになるので、モチベーションの維持が難しくなることが考えられます。

運営会社で選ぶ

運営会社が信頼できるかどうかも大切なポイントになります。大手企業が運営している教室なら、長年蓄積されたノウハウを元にした指導が期待できるだけでなく、サポートが充実して、継続して学べる環境が整っています。また、運営会社がどのような事業をしているかによっても教室の方針やカリキュラムが異なります。学習塾事業を行っている会社なら、講師の質の高さと子どもへの指導力や対応力に優れています。

講師のレベルや相性で選ぶ

講師のレベルは、子どもの成長に関わってくるものです。講師はさまざまな経歴を持っている人がいて、大学生から現役のエンジニアまで、講師のレベルによって教え方も異なってきます。講師の性格にもよりますが、大学生なら、親しみやすい人が多かったり、現役エンジニアなら、実践的なことが学べたりといったことがあります。そして、一番大切なのが、子どもとの相性です。相性が良ければ、子どもの学習意欲もアップしていきます。

中学生におすすめのプログラミング学習スクール12選

プログラミング教育 HALLO https://www.hallo.jp/

年長から中学生を対象にしたゼロから始められる本格的なプログラミング教育を提供する教室。プログラミングスキルだけではなく、「プログラミング的思考」の能力を伸ばすと同時に、情報・情報技術の使い方、情報セキュリティを通して安全に利用することなど、今後お子さまが社会生活で必要となる高いITリテラシーも身につけていくことも狙いにしています。下記の3点の特長をもったプログラミング教室で、1度無料体験をしてみるのがオススメです。

(1)楽しく、夢中になる世界観・仕組み

興味を持ち、スモールステップで楽しみながら学びを進められる様々な仕掛けが豊富で、楽しみながら本格的なプログラミング・コンピューターサイエンスを学べます。

(2)世界基準のカリキュラム設計

北米のコンピューターサイエンス教育のガイドラインに沿った網羅的かつ効果的なカリキュラムで、日本のプログラミング教室ではまだ稀有な本格的な学びを提供しています。

(3)プレゼンテーションの機会

自分の創作した作品を月に一度プレゼンテーションする場は学習の目標になるだけではなく、ロジカルなプレゼンテーションスキルにも繋がります。

ロボ団 https://robo-done.com/

最長4年半のカリキュラムの中で、ロボット製作やプログラミングを基礎から学び、本格的なプログラミング言語の学習と実践に結びつけていきます。3年目まではビジュアルプログラミングを学び、4年目以降は実社会で使えるプログラミング言語Pythonを学びます。

コースは、年長のキンダー、小学1・2年生のビギナー、小学3年生以上のチャレンジャー、チャレンジャー修了者のクリエイター、クリエイター修了者のイノベーターの5つのコースがあります。レッスンは主に対面授業で行われ、子ども向けSTEAM教材によるロボット制御方法やプログラミングと社会との関係性なども学習し、ビギナーコース以降になると、毎回異なるペアを組んで、役割を分担してロボット製作をしていくことで、協調性を養っていきます。レッスン最後には、家庭で取り組むための「おうちミッション」が出され、その日学んだことを自宅で使われているものに紐づけ、次回のレッスンで発表、フィードバックをすることで、気づきや疑問に目を向ける癖づけができるようになります。

侍テラコヤ https://terakoya.sejuku.net/

サブスクリプション型のオンラインスクールで、初心者からエンジニアまで、無料で始められるプログラミング学習サイト。無料で学べるフリープランでは、一部の教材が利用でき、学習ログも制限なしで利用できますが、オンラインレッスンがないため、体験としてまずはフリープランから始め、有料プランに移行していきます。有料プランは、現役エンジニアとマンツーマンレッスンが行え、教材中心で学ぶライトプラン、月2回のレッスンが受けられるベーシックプラン、週1回(月4回)のレッスンが受けられるプレミアムプランがあり、契約期間に応じてそれぞれ料金設定がされています。また、プログラミング未経験からエンジニアになるための実践型教材が100種類以上あり、レベルに合わせてステップアップしていけます。レッスン以外にも現役エンジニアが回答するQ&A掲示板があり、回数制限なしで何度でも質問することができるので、分からないことがあれば、すぐに回答してくれるなど、“挫折しない環境”が整っています。

Crefus https://crefus.com/

ロボット製作を通して、プログラミングの基礎からデータ収集と処理、センサー制御など徐々にステップアップしていき、高度なプログラミングで本格的なロボット製作にチャレンジできるようになるまで、カリキュラムを組んでいます。学ぶことと社会とのつながりを意識した教育で、基礎的な知識や技能を持って、自ら問題を発見することで、解決に向けて考える力を養いっていきます。子どもが目標を持って成長できるよう、独自のロボット検定を実施。その他にも学んだことを発表する場として、大会を開催しています。さらに、毎年ロボットコンテストの世界大会に出場する生徒もおり、広い視野を持って将来を考えていくことができます。また、オンライン授業にも対応しており、教室で学ぶのと同じ内容で授業が受けられ、講師への質問もリモートで対応。課題の提出は写真や動画などが基本になりますが、教室で発表する機会も設けられています。学校の勉強と部活で忙しくて、教室に通うのが難しい子どもにおすすめです。

タミヤロボットスクール https://tamiya-robotschool.com

ミニ四駆のメーカーで知られるタミヤのロボットプログラミング教室。ロボットプログラミングコースとメカニックコースが設けられています。ロボットプログラミングコースは、子ども用プログラミング専用パソコン「IchigoJam(いちごじゃむ)」を使って、BASIC言語によるプログラミングで、ロボット製作の基礎を学んでいきます。カリキュラムのゴールとして、カムロボダンスコンテストが開催され、学んできた成果発表する場が設けられています。メカニックコースでは、ロボットの組み立てを通して、機械の仕組みや構造を学んでいきます。試行錯誤することで、問題解決力をつけ、工夫していくことで探求心やコミュニケーション力も養います。ロボット改造アイデアコンテストや教室大会が開催され、自分のアイデアを元にしたロボット製作を発表します。協議会や発表などを通して、自分の想像を言葉や形にして表現していくこと、共同作業で他の人との交流を持つことなどで、コミュニケーション能力も育んでいきます。

LITALICOワンダー https://wonder.litalico.jp/

テクノロジーを活用したモノづくりを通して、プログラミングをはじめとする技術を持って、新しいアイデアや方法を自分で考えて形にする力を身につけていきます。年長から高校生に向けて、最新のテクノロジーを活用し、ゲームとアプリを制作する「ゲーム&アプリプログラミングコース」、「ゲーム&アプリエキスパートコース」、ロボット製作をおこなう「ロボットクリエイトコース」、「ロボットテクになるコース」、3Dプリンターやレザーカッターを使用する「デジタルファブリケーションコース」が用意されています。すべてのコースで無料体験授業も随時行っているので、まずは体験で教室の雰囲気を見ることができます。また、教室に通う対面授業だけでなく、オンライン授業でも教室と同じように発表や交流する機会が設けられています。オンライン授業では、画面を通した対面授業で、コミュニケーションもきちんと取ることができます。また、オーダーメイドの授業で一人一人のレベルや進捗に合わせた授業ができるのもポイントです。

Code Camp KIDS https://codecampkids.jp/

オリジナルの教材を使い、学習進度に合わせた授業を行います。学びを通して、創造力や論理的思考力、問題解決力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力を身につけ、デジタル社会を生き抜く力を育みます。ロボットプログラミングコースでは、「Scratch Jr」でプログラミングの基礎を学び、ロボットをプログラミングしていきます。Scratchプログラミングコースでは、「Scratch」で本格的なプログラミングを学び、ゲーム開発やチームで開発した作品をオンラインコミュニティに公開するなどを学んでいきます。Unityプログラミングコースでは、プロも使う開発ツール「Unity」で2D・3Dゲーム開発。プログラミング言語の「C#」で本格的なテキストコーディングを学ぶことができます。企画書・設計書の作成、プレゼンテーションなど、学校の授業だけでなく、生活でも役立つ力を身につけていけます。より発展的に学びたいときは、中高生向けのオンライングループ学習のCode Camp YOUTH(https://youth.codecampkids.jp/)がおすすめです。

QUREOプログラミング教室 https://qureo.jp/

日本全国に3214もの教室を持つ、大学入試を見据えたプログラミングスクール。プログラミングの基礎から本格的なテキストコーディングまで学び、個別指導の対面授業で、苦手なポイントも個人に合わせて指導していきます。プログラミングに必要なタイピングは、独自のカリキュラムで正しく早く正確に入力するスキルが身につけられます。コースは初級コースと中級コースの2つのコースからなり、初級コースではプログラミング初心者の子ども向けに、図形やイラストで分かりやすくプログラミングの基礎を学びます。中級コースになると、文字や記号、数字を使った本格的なプログラミングを学んでいきます。また、プログラミング能力検定の受験も可能で、多くの教室が人体会場に指定されています。プログラミング検定は、大学受験対策にもつながり、学んできたことが合格という形で目に見えるようになることで、自身が付いていきます。検定結果では、出題されたものに対して、プログラミング概念の理解度が一目でわかるようになっているので、次の目標設定や苦手とする項目が分かることで、今後の学修にも活かしていけます。

TENTO https://www.tento-net.com/

2011年に開校し、14年間の経験で蓄積されてきたノウハウを丁寧に始動していきます。子どもは自分の学びたいことを自分で選ぶことができ、教材がないカテゴリでも、対応でき、選べない場合も講師による提案があるなど、サポート体制が充実しています。講師は、子どもの対応方法の研修をしっかりと行った社射会人のプログラマーや専門課程の大学生などが揃っています。「プログラミングを楽しむ」、「プログラミングを学ぶ」、「プロジェクトを実行する」という3つの学習段階モデルを展開し、プログラミングスキル習得だけでなく、学習する姿勢を身につけることを目標としています。1つ目の「プログラミングを楽しむ段階」では、初心者にも分かりやすいScratchやMinecraft、Viscuitを使った学びを展開。2つ目の段階「プログラミングを学ぶ」では、主にProcessingとPythonを使って、自分なりの学習方法を身につけることを目標にして行きます。3つ目の「プロジェクトを実行する」段階では、これまで学んだことの応用で、アプリやWebサイト作りやコンテストへの応募などに取り組んでいきます。

STAR Programming SCHOOL https://www.star-programming-school.com/

プログラミングの技術だけでなく、課題解決力、企画創造力、情報伝達力、プレゼンテーション力など、これから社会に必要とされる力の習得を目標としています。成功体験を積み重ねていき、「できた!」を繰り返すことで自信をつけていきます。また、指導方法として、講師は答えを教えるのではなく、つまずいたポイントを見つけるサポートをするという指導方法のため、自身で間違いに気づき、答えを導き出す力を育んでいきます。従業にプラスして学べる専用コンテンツもあり、家族が子どもの学習状況を確認できたり、子育てに役立つコラムの掲載もあったりするなど、親にとっても便利なシステムがあります。コースは、小学生を対象としたキッズプログラミングコース、小学生から中学性を対象としたScratchプログラミングコース、Scratchエクストラコースに分かれてステップアップしていきます。受講形態は、コミュニケーション力が身につけられるグループ学習、Zoomで行うオンライングループ学習、一人ひとりに合わせた指導を行う個別学習が選べます。

Code of Genius https://codeofgenius.net/

オンライン授業のみで、どこからでも受講が可能です。初心者でもプログラミングの基本がしっかりと学べ、ステップアップしていきます。中高生を対象としたコースは、スタンダードコースとマスターコースの2つ。スタンダードコースは、タイピングを学びながら、本格的なプログラミングの学習ができます。理解度に合わせて、解説や指導を受け、自分のペースで進められ、プログラミングを楽しんで身につけていくことができます。基礎を学んだあとは、オリジナルゲーム作成をしていきます。スタンダードコースを修了すると、マスターコースにステップアップします。マスターコースは、スタンダードコースで学んだことを元にして、JavaScript、HTML、CSS、Unity、C#、NodeJS、Python、Djangoなど複数のプログラム言語を学びます。より高いレベルでのプログラミング能力が身につけられ、実際に仕事で使えるスキル習得を目指します。また、初めての方や関心分野を短時間体験したい人向けの短期コースもイベントとして開催されています。

N Code Labo https://n-codelabo.jp/

角川ドワンゴ学園が運営するプログラミング教室。小学生から高校生まで幅広い年齢を対象にした豊富なカリキュラムで、対面授業でもオンライン授業でも自分の考えでものづくりができる実践力を身につけることができます。パソコンをまったく触ったことがない初心者でも、基本的なPC操作からプログラミングの基礎、タイピングを学ぶことができ、中級者ではコードを書くこと、3Dゲーム作成などが学べます。さらに、オリジナルゲームや高度なスマホアプリ、AI・機械学習が学べる上級者コースなど、幅広く習得することができます。対面授業を行う通学コースでは、生徒1~3人に対して講師1人が付く個別指導。オンライン授業を行うネットコースでは、完全マンツーマン指導が行われます。講師は全員プログラマーで、情報工学、機械工学専攻の講師が多数在籍。講師への質問回数は無制限ででき、授業時間外でもメール対応するなど、サポート体制も充実しています。また、国家資格のITパスポート試験に挑戦したい人向けに対策講座も行っており、大学受験や就職などを見据えたサポートもしています。

Life is Tech ! School https://life-is-tech.com/school/

GoogleがICT教育の普及に貢献する組織に贈る「Google RISE Awards」受賞。ロンドンで開催された教育の祭典「Ed TechX Europe グロース部門」をアジア初受賞など、確かな実績を持つプログラミングスクールです。初心者でも1年間で基礎からアプリやゲームのリリースができるようになるために、1年間で授業とは別に、長期休暇では短期集中プログラムを実施するなど、充実したカリキュラムが組まれています。対面授業は、生徒グループ5~6人の少人数制で、細かな指導を行っています。オンライン授業では、4~5人の生徒に対して、1人の講師が1年間継続し、一人ひとりのスキルに合わせた指導を行っています。複数人で行うことで、一人だと挫折してしまいそうな時でも、同世代の仲間と相談しながら解決していくとで実力をつけていき、さらにスキルアップを目指す向上心も芽生えていきます。指導する講師はメンターと呼ばれ、100時間を超える技術研修で選抜された者ばかり。指導力も充実して、中高生の成長をサポートしていきます。

オンライン講座による学習も効果的

オンライン講座による学習もおすすめである点について記載し、次の自社サービス紹介につなげてください。

中学生向けのプログラミング教室ならHALLO

プログラミング教育 HALLOでは、オンライン校もあるので、近くに教室がない、通学が心配、通学の時間がないとった方にも、自宅で受講していただけます。また、教室は北海道から沖縄まで全国で展開しています。オンライン授業でも、教室で行う対面授業でも、子どもの成長に合わせて一人ひとりと向き合った指導をし、論理的思考力や問題解決力が身につけられ、実践力としてpythonのテキストコーディング、さらには大学入試への対応力などのカリキュラムが充実しています。一人ひとりの成長に合わせてきちんと理解してステップアップしていくことができます。

まとめ

プログラミング教育が必修化され、子どものプログラミングに対する意識は高くなったものの、保護者の意識が高まるのは少し時間がかかりそうです。しかし、将来のIT人材不足を考えると、中学生のうちからプログラミングを学ぶことは、将来の可能性を広げるためにも今後、さらに重要になってくることでしょう。学校の授業だけでは不安がある場合や、子どもが興味を持った時には、プログラミング教室に通うことも視野に入れ、子どもの将来についても一緒に考えてみる機会を持ってみてはいかがでしょうか。