小学生が生成AIを活用するには?ツールと注意点をご紹介

更新日:2026.2.12

公開日:2025.8.29

生成AIは、文章やイラストを自動で作る最新の技術として注目されています。

近年は教育分野でも活用が広がっていますが、多くの生成AIサービスには利用年齢制限(例:13歳以上など)が設けられています。

そのため、小学生が利用する場合は、必ず保護者や学校の管理のもとで活用することが前提となります。

本記事では、小学生と生成AIの正しい向き合い方や活用方法、注意点、そしてAI時代に必要な力についてわかりやすく解説します

この記事の目次

1.生成AIとは?

生成AIとは、大量の情報を学習し、新しいものを生み出せる人工知能のことです。例えば、文章を書いたり、絵を描いたり、音楽を作ったりと、さまざまな作品を数秒から数分で自動的に作成できます。ただし、どれほど高性能でも、生成AIは完璧ではありません。そのため、AIが作ったものをそのまま信じるのではなく、人がしっかりと内容を確認することが大切です。生成AIは、そのまま使うものではなく、便利な道具として上手に活用することが重要です。

1-1.小学校ではどのように活用されている?

生成AIの教育利用については、現在は、全国的に広く導入されているという段階ではありませんが、一部の自治体や学校で試行的な取り組みが行われています。

例えば、教員の管理のもとで、国語の物語づくりのヒント出しや、社会科の調べ学習の整理補助など、あくまで学習支援ツールとして活用される事例があります。

ただし、AIの回答をそのまま使用するのではなく、内容を確認し、自分で考えるプロセスを大切にすることが前提とされています。

生成AIは教育を大きく変える存在として注目されていますが、現時点では「補助的なツール」として慎重に活用が検討されている段階といえるでしょう。

2.小学生の生成AIの活用方法

保護者管理のもとであれば、生成AIは学習サポートとして活用が検討できます。重要なのは、答えを得ることではなく、考えるきっかけとして使うことです。

2-1.思考の整理

生成AIは、自由研究や調べ学習の思考整理ツールとして活用できます。

テーマを入力すると、関連キーワードや調査の視点を提示してくれます。

自分の考えを箇条書きで入力すれば、構成を整えてくれることもあります。

大切なのは、提案をそのまま使わないことです。自分で選び直し、組み立て直すことで、学びにつながります。

2-2.学習の振り返り

授業で習った内容に自信が持てないときにも、生成AIを活用することができます。例えば、算数の授業で「面積の求め方」を学んだあとに、「長方形の面積の求め方をわかりやすく説明して」とAIに質問すると、授業で習ったことを別の言葉で説明してもらえて授業の振り返りができます。特に効果的なのは、説明する練習ができることです。「円の面積の求め方を説明するので、間違っていたら教えてください。円の面積は、半径×半径×3.14です」と入力すると、AIが説明の正しさをチェックし、適切なアドバイスをしてくれます。また、「光合成の単元で大切なポイントは?」「歴史クイズを5問出して」などと質問すれば、楽しみながら復習でき、知識を身につけていけます。このように、AIとやりとりしながら学習内容をいろいろな角度から振り返ることで、知識が定着し、応用力も高まります。

2-3.画像生成・文章生成

生成AIの大きな魅力の一つは、画像や文章を自動で作り出せることです。例えば、図工の授業で「未来の乗り物」をテーマにする場合、「空を飛び、海にも潜れる、環境にやさしい未来の乗り物」とAIに伝えると、アイデアのもとになる画像を作ってくれます。文章についても、「動物園の思い出を起承転結で書くにはどうすればいい?」と質問すれば、文章の組み立て方のヒントを教えてくれます。さらに、資料作成の場面では、「環境問題について発表するときの見出しを5つ考えて」と頼むと、発表の構成を考える手助けもしてくれます。

ただし、AIが出してくれた答えをそのまま使うのではなく、自分なりの工夫を加えることが大切です。AIが作った内容をよく考えて、自分らしいアイデアをプラスすることで、創造力を伸ばす学びにつなげることができます。

2-4.アイデアの創出

生成AIは、新しいアイデアを考えるときにも役立ちます。質問に対していくつかの答えを出してもらうことで、さまざまな視点からの提案を受け取ることができるのです。

例えば、理科の自由研究のテーマを決める場合、「家にある材料でできる水の性質を調べる実験のアイデアを教えて」とAIに聞くと、具体的な実験方法のヒントをもらえるでしょう。このような提案を参考にして、自分なりに工夫を加えたり、いくつかのアイデアを組み合わせたりすることで、オリジナリティのある取り組みに発展させることができます。

AIからのアイデア提案は、子どもの「考える力」を奪うものではありません。むしろ、いろいろな考え方があることに気づかせて、視野を広げるきっかけになります。大切なのは、AIの提案を出発点として、そこから自分の創造性を発揮することです。

3.代表的な生成AIツール例

※多くの生成AIサービスには利用年齢制限があります。

※小学生が利用する場合は、必ず保護者または学校の管理のもとで、最新の利用規約をご確認ください。

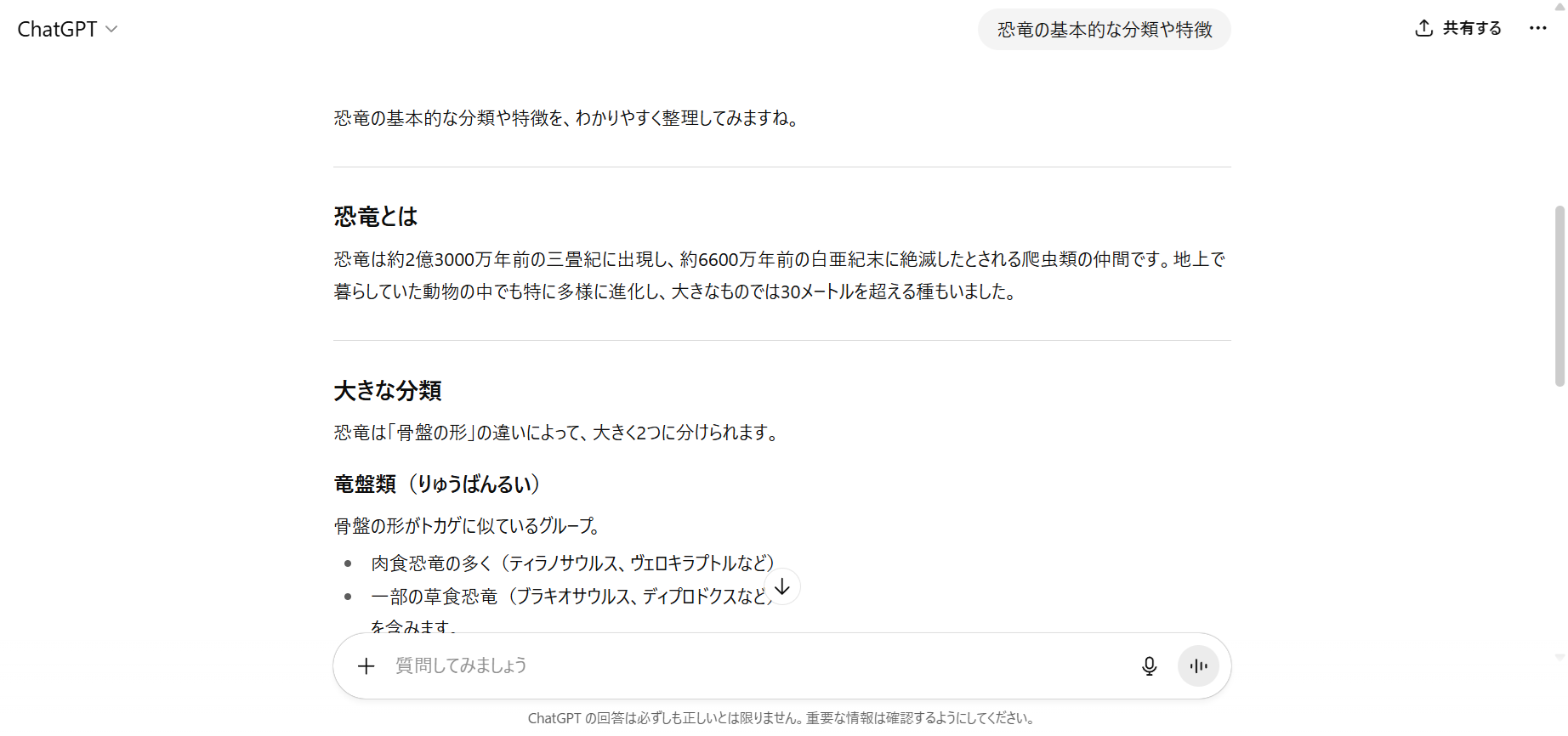

3-1.①ChatGPT

ChatGPTは、OpenAI が提供する会話型AIです。

原則として13歳以上が対象とされており、未成年の場合は保護者の同意や管理が必要です。利用前には、最新の利用規約をご確認ください。

ChatGPTは、会話をするように子どもが「恐竜について調べたい」と話しかければ、分かりやすい説明が返ってきますし、「作文がうまく書けない」と相談すれば、構成や表現のヒントを出してくれます。自由研究のテーマ決めや読書感想文の整理にも役立つので、学びの幅がぐっと広がります。もちろん、答えが必ず正しいとは限らないため、一緒に確認しながら使うことが大切です。親子で「どう書き直すともっと良くなるかな」と話し合いながら使えば、考える力や文章力を自然に育てていけます。

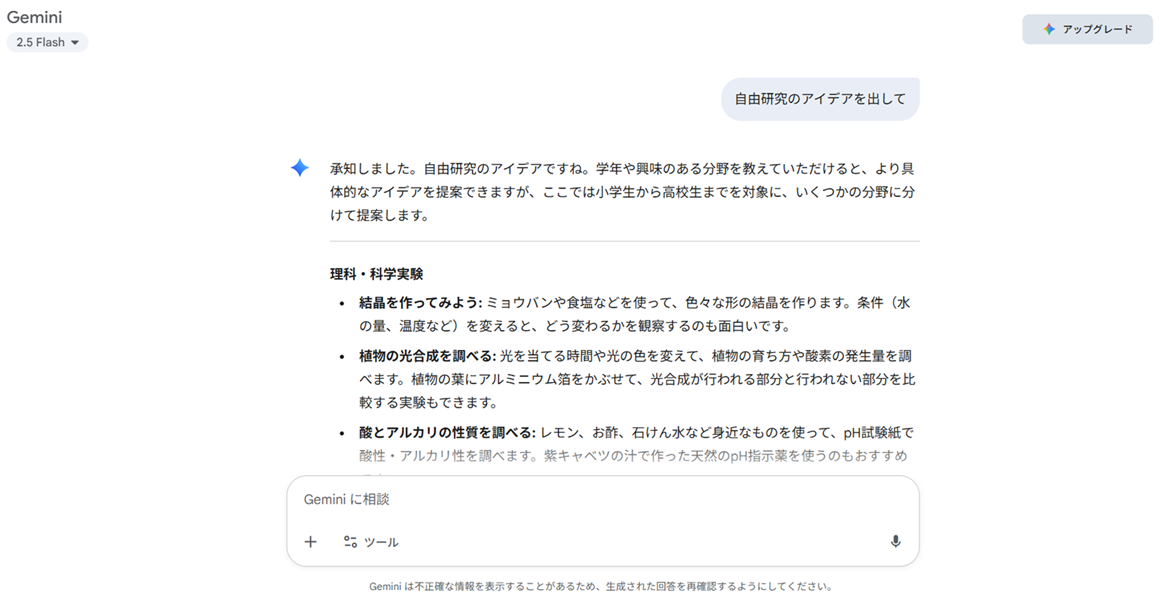

3-2.②Gemini

Geminiは、Googleが提供している生成AIサービスです。検索と組み合わせた情報整理が特徴です。

利用には年齢条件があり、必ず規約の確認が必要です。こちらも未成年の場合は、保護者の同意や管理が必要です。

Geminiは、宿題で分からないことを調べたり、自由研究のアイデアを探したりするときに頼れる存在になります。インターネット検索だと情報が多すぎて迷ってしまうことがありますが、Geminiなら整理された答えを受け取れるので、子どもでも理解しやすいのがポイントです。調べ学習をスムーズに進められるので、学びへの意欲も高まりやすいでしょう。さらに、親子で一緒に「どの答えが信頼できそうか」を確認しながら使えば、情報を見極める力も養えます。

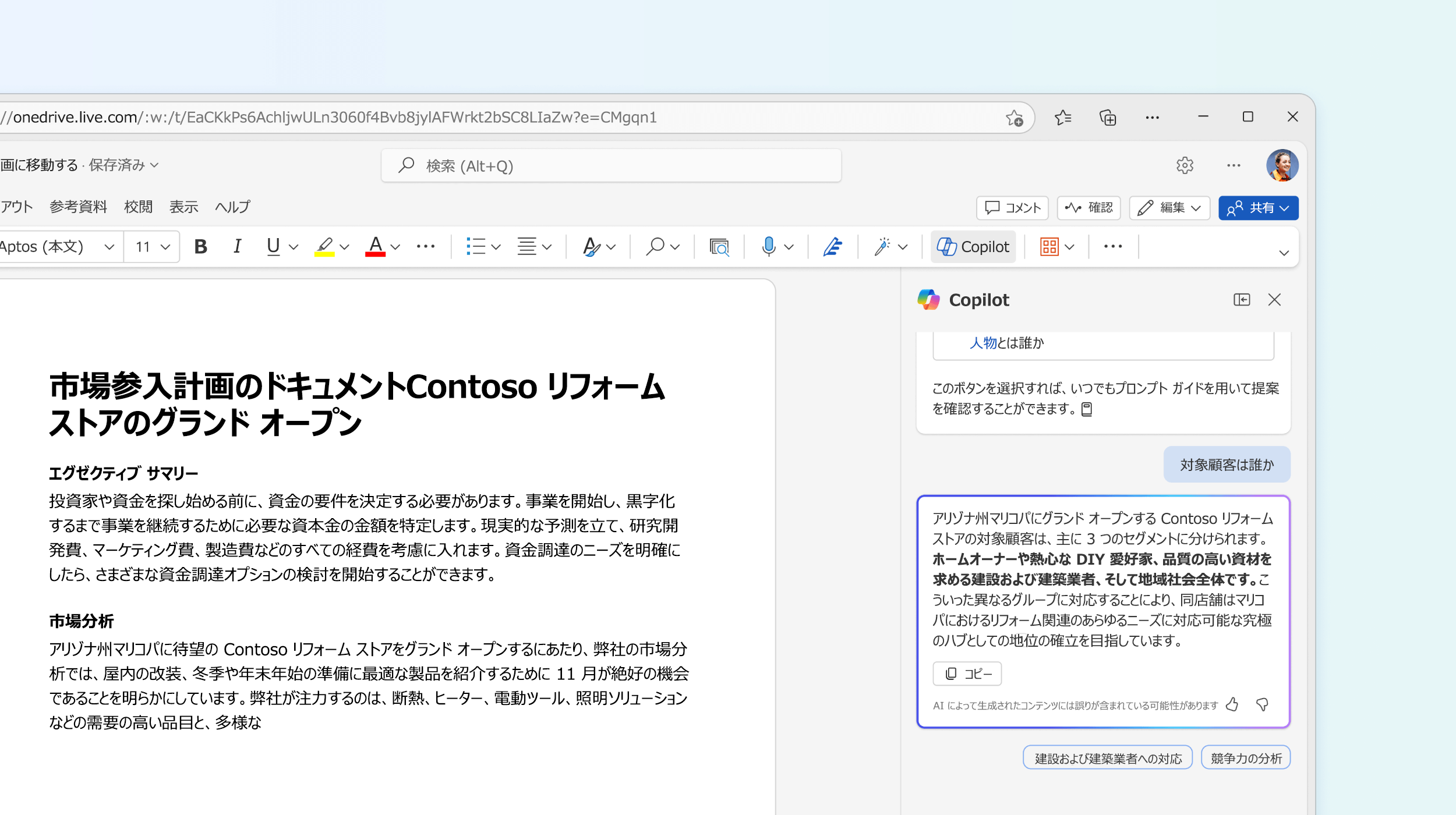

3-3.④Microsoft Copilot

Microsoft が提供するMicrosoft Copilotは、WordやExcelなどのMicrosoft 365アプリと連携して利用できるAIアシスタントです。

利用にはMicrosoftアカウントの年齢条件が適用され、未成年の場合は保護者の同意や管理が必要となります。利用前には、最新の利用規約をご確認ください。

例えば、Wordで作文を書くときに「もっと分かりやすく直して」と頼むと、文章をより読みやすく整えてくれます。また、Excelで表や記録を作成する際も、自然な言葉で操作方法を教えてくれるため、使い方を覚えるきっかけになります。このように、子どもが自分の文章を改善したり、資料を工夫したりするなかで、表現力や整理する力が身につく点も魅力です。特に、家庭でパソコン学習を取り入れているご家庭にはおすすめできます。例えば、夏休みの自由研究のまとめや、日々の学習記録の整理など、実際に活用できる場面が多く、長く役立つツールといえるでしょう。

画像引用:Microsoft Copilot https://support.microsoft.com/ja-jp/copilot-word

4.生成AIを使う際の注意点

生成AIは、学習をサポートするうえで大きな可能性を持っています。しかし、小学生が使う場合には注意すべき点もあります。どのようなツールを選び、どのように見守るかで子どもの学び方は大きく変わります。そのため、保護者や先生がそばで支えてあげることが大切です。さらに、やってはいけないことを事前に伝えたり、AIが間違えることもあると理解させたりすることも重要です。正しく使うことができれば、生成AIは子どもの学びを大きく広げるきっかけになります。

4-1.子どもに適したツールを選ぶ

生成AIにはさまざまな種類があります。説明をやさしい言葉に言い換えてくれるAIや調べた内容を整理してまとめてくれるAIは、使いやすいツールです。このように、学習の目的に合ったAIを選べば、無理なく学びを進めることができます。一方で、専門的な機能が多いAIは、使い方が難しく感じることもあります。そのため、最初はシンプルで直感的に操作できるサービスを選ぶのがおすすめです。年齢や学習の進み具合に合わせてAIを選ぶことが、楽しく学びを続けるコツといえるでしょう。

なお、多くの生成AIサービスには利用年齢に関する条件が設けられています。利用前には必ず各サービスの利用規約をご確認ください。未成年が利用する場合は、保護者の同意や管理のもとで活用することが大切です。

4-2.保護者や教師が寄り添いながら見守る

AIを使った学習は、自分のペースで進められるという大きなメリットがあります。しかし、小学生の場合は、大人がしっかりサポートしながら進めることがとても大切です。例えば、子どもと一緒にAIの答えを確認したり、「この答えについてどう思う?」と声をかけたりすることで、子どもは受け身にならず、自分で考える習慣が身についていきます。また、保護者や先生がそばで見守ることで、子どもは安心してAI学習に取り組めるようになります。さらに、自分で考える力や自立心も育っていきます。このように、大人が一緒に学びを支え、適切に見守ることが、子どもたちの学びをより深めるポイントです。

4-3.「やってはいけないこと」を教える

AIはとても便利な道具ですが、使い方を間違えると危険なこともあります。特に小学生が気をつけるべきなのは、自分の個人情報をむやみに入力しないことです。例えば、「住所を教えて」とAIに聞かれて答えてしまうと、思わぬトラブルが起こるかもしれません。さらに、他の人を傷つけるような質問をするような使い方をしないように注意することも大切です。AIは、決められたルールを守って正しく使えば、安全で役立つ学びの道具になります。そのため、最初に「これはやってはいけないこと」と具体的に伝えておくことで、子どもたちも安心してAIを利用できるようになるでしょう。

4-4.AIは完璧ではないことを理解させる

AIはとても便利ですが、必ずしも正しい答えを出すとは限りません。ときには、AIが間違った内容を返したり、最新ではない情報を示したりすることもあります。ですから、子どもたちにはAIの答えをそのまま信じるのではなく、あくまで参考の一つとして考え、本や先生の話と比べて確認する習慣を身につけてほしいと思います。AIは「正解を教えてくれるもの」ではなく、「一緒に考えるパートナー」として使うことで、よりバランスよく活用できるようになります。自分で調べ直す力や、情報を見分ける力を育てることが、これからますます重要になっていくでしょう。

5.生成AIが普及しても、自ら考え、創造する力が不可欠

生成AIは、私たちの生活や学び方を大きく変え始めています。分からないことを調べたり、文章を分かりやすく整えたりするのに役立つため、子どもの学習も効率よくできます。しかし、AIに頼りすぎてしまうと、自分で考える力が育ちにくくなるという心配もあります。AIは便利な道具として上手に使いながら、自分の頭で考えて、表現し、創造する力です。AIが身近な存在になるからこそ、人間にしかできない発想や、柔軟な考え方がますます重要になっていきます。子どもたちには「AIがあるから安心」と思うのではなく、「AIと一緒に考える」という気持ちを育ててあげましょう。

5-1.プログラミングは論理的思考力や問題解決力アップに役立つ

プログラミングの学習は、論理的に考える力や自分で問題を解決する力を身につけるのにとても役立ちます。プログラミングでは、目的を達成するために手順を考えたり、計画通りに作業を進めたりする力が求められます。また、うまくいかないときには新しい方法を探し出す粘り強さも必要です。例えば、ゲーム作りを通してキャラクターの動かし方を考えるうちに、自然と論理的な思考力が鍛えられます。さらに、エラーが発生したときには自分で原因を調べて解決することで、問題解決力も身についていきます。このように、自分で考えて行動する力を育てる学習として、プログラミング教育はとても効果的です。

6.子どものプログラミング教室ならプログラミング教育 HALLO

プログラミング教育 HALLOは、年長から中学生までの幅広い年齢の子どもたちを対象に、プログラミング教育を提供しています。保護者の方にとっても、AIの使い方やプログラミングに対する不安にしっかり応えます。

プログラミング教育 HALLOの特長は、子どもが自然にプログラミングやAIに親しめるカリキュラムが用意されている点です。最初はビジュアル教材やブロックを使ってプログラムを組み立てることから始め、徐々に本格的なPythonのテキストコーディングを使って実践的なスキルへとステップアップしていきます。また、教材は、子どもが興味を持ちやすいテーマを通して学ぶため、飽きずに自発的に取り組むことができます。さらに、AI活用の基礎もこの学びの過程で自然と身につきます。こうした体験を通じて、AIの仕組みや使い方を理解し、自分の生活や将来の学びに役立つ「AIを活用する力」の土台を築くことができます。

「AIやプログラミングは難しそう」と感じる保護者の方もいるかもしれません。しかし、プログラミング教育 HALLOならこれからの社会で必要とされる力を無理なく身につけることができ、保護者と子どもが一緒に成長を実感できる、安心して通える学びの場です。

7.まとめ

子どもの学習環境にも生成AIが取り入れられるようになりました。わからない問題の解説や調べもののサポートなど、AIはとても頼もしい存在です。

しかし、便利なツールだからこそ、使い方には注意が必要です。

AIは誤った情報を提示することもあり、個人情報の取り扱いにも十分な配慮が求められます。

また、多くの生成AIサービスには年齢制限が設けられており、利用には保護者の管理が不可欠です。最新の利用規約を確認したうえで、適切に活用することが大切です。

だからこそ、保護者や先生がそばで見守り、適切なアドバイスを行うことが重要です。

大人が関わることで、子どもは安心してAIを活用できるようになります。

そして何より大切なのは、AIに頼りすぎないことです。

家庭と学校が連携しながら子どもを導くことで、AIを上手に活用しつつ、自ら考える力や発想力・想像力を育てていきましょう。